«Предчувствие угнетало» Внезапная смерть победителя белой армии Фрунзе — одна из главных тайн СССР. Почему в этом обвиняли Сталина?

31 октября исполнилось ровно 100 лет со дня смерти Фрунзе

31 октября исполнилось ровно 100 лет со дня смерти Михаила Фрунзе. По официальной версии, легендарный военачальник, прославившийся в годы Гражданской войны рядом успешных операций против белых, не пережил операцию по поводу язвы двенадцатиперстной кишки. Считается, что его сердце не выдержало передозировки анестезии. Сразу заговорили о причастности к этому Иосифа Сталина: руководство СССР упорно настаивало на срочной операции, хотя Фрунзе чувствовал себя неплохо, а вскрытие показало, что язва зарубцевалась и хирургическое вмешательство по сути не требовалось. Этот сюжет использовал в своей «Повести непогашенной луны» писатель Борис Пильняк, что в конечном счете стоило жизни и ему. «Лента.ру» пыталась разобраться, что свело в могилу военного министра Советского Союза.

Оглавление

Toggle***

Летом 1925 года прославленный командарм Михаил Фрунзе попал в серьезную аварию в Подмосковье. Его автомобиль вылетел с шоссе и на большой скорости врезался в телеграфный столб. Военачальник получил серьезные ушибы руки, ноги и головы, состояние его здоровья резко ухудшилось. Это повлияло и на желудок: началось кровотечение.

«Многие подозревали злой умысел в этой катастрофе, — замечала жена генерала Алексея Брусилова Надежда. — С тех пор он не поправлялся».

Победитель белой армии пытался вернуться к активной работе, но боли мешали ему сосредоточиться. Несмотря на возражения, Фрунзе направили на лечение в Крым. Временами он чувствовал себя хорошо, охотился в предгорьях Ай-Петри, выглядел радостным и оживленным, но затем у него снова открывалось кровотечение и начинались головные боли. Врачи, которых вызвали из Москвы, настояли на возвращении Фрунзе в столицу для госпитализации.

Командарм Михаил Фрунзе, начало 1920-х

Фото: ТАСС

«Недуг у него жестокий»

Михаил Фрунзе рано увлекся революционной романтикой и вместо учебы в университете занялся агитацией и пропагандой. В шествиях Кровавого воскресенья он был в первых рядах демонстрантов, получил ранение и окончательно осознал свое предназначение. Уже тогда выходец из Туркестана состоял в большевистской партии и ненавидел самодержавие. Наверное, мечтал «отнять и поделить».

В 1907 году Фрунзе оказал сопротивление при аресте и стрелял в полицейского. Дальше — смертный приговор, замененный каторгой, затем пожизненная ссылка, лихой побег и жизнь в подполье. Все это сказалось на здоровье революционера: он заработал проблемы с ЖКТ, которые мучили его до последних дней.

Легализовала Фрунзе и многих других Февральская революция 1917 года. Когда грянула Гражданская война, он раскрыл в себе редкий дар — хорошо разбираться в людях. Фрунзе делал правильные назначения, окружил себя доверенными и компетентными единомышленниками. Быстро обнаружились в нем задатки командира, хотя он никогда не учился военному делу.

Почти во всех операциях Фрунзе был исключительно успешен: и воюя против адмирала Колчака на Восточном фронте, и освобождая Туркестан, и штурмуя Крым, который отчаянно обороняли остатки белых сил под командованием генерала Врангеля

Советские военачальники Семен Буденный, Михаил Фрунзе и Климент Ворошилов (слева направо) разрабатывают план разгрома войск белого генерала Петра Врангеля, 1920 год

Фото: РИА Новости

Разработку Перекопско-Чонгарской операции, положившей конец Гражданской войне на юге России, тоже считают заслугой Фрунзе. Ряд историков, правда, довольно скептически оценивают его полководческие таланты, считая достоинством командарма работу с кадрами: он исключительно удачно подобрал и расставил на ключевые должности так называемых военспецов — бывших царских офицеров, которые и выиграли войну для рабоче-крестьянской армии.

Как бы то ни было, после завершения Гражданской перед командармом открылись заманчивые перспективы не только в военной сфере, но и во внутренней и внешней политике: Фрунзе участвовал в подготовке и подписании договора о дружбе и братстве с Турцией, стоял у истоков создания СССР.

От многих других людей, вынесенных на передний план в ранние годы советской власти, его отличала неподдельная тяга к самообразованию. Фрунзе знал свои пробелы и стремился их ликвидировать, поэтому на столе у него всегда лежала стопка новых книг и журналов. После ужина он облачался в туркменский халат, садился за стол и с упоением читал, делая выписки. Нередко Фрунзе засиживался за книжкой до самого утра. Современники отмечали уравновешенный характер военного, его порядочность и скромность в быту.

Пиком карьеры вчерашнего ссыльного стало назначение народным комиссаром по военным и морским делам (должность, аналогичная современному министру обороны), а также председателем Реввоенсовета вместо опального Льва Троцкого. На дворе — январь 1925 года, Фрунзе только исполнилось 40 лет. Бывший каторжанин поднялся на одну ступень с первыми лицами государства, делившими власть после Ленина. Полководца-самоучку затянула внутрипартийная борьба, добиться успеха в которой ему было не суждено.

Осенью 1925 года у Фрунзе диагностировали обострение язвы желудка. Проблемой озаботилось Политбюро ЦК РКП(б).

Руководящая верхушка партии настаивала на скорейшей операции. С этого момента бодрое настроение покинуло командарма. На людях он держался спокойно, расспрашивал о делах и давал советы. Но когда посторонних не было, становился озабоченным и задумчивым

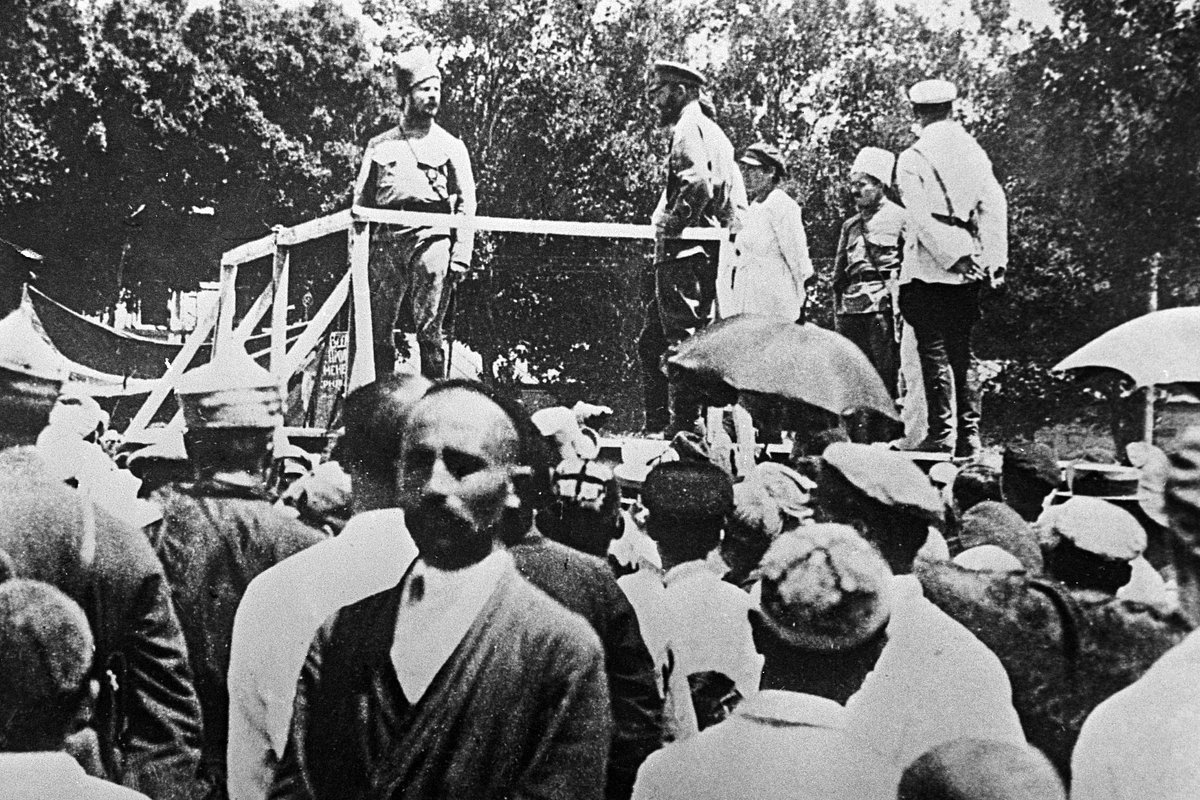

Командующий армиями Восточного фронта Михаил Фрунзе, 26 июля 1919 года

Фото: РИА Новости

На самом деле о проблемах со здоровьем у военачальника было известно давно. Так, 20 апреля 1923-го его помощник Сергей Минин направил Ворошилову, Сталину и Орджоникидзе взволнованную записку: «Меня удивляет, почему вы не обращаете внимания на болезнь Фрунзе».

«Недуг у него жестокий и может оказаться роковым, — волновался инициатор. — Врачи рекомендуют четыре месяца серьезного лечения. А потом будем, при выбытии Михаила Васильевича из строя, говорить, что вот-де как работал, забывая тяжелую болезнь».

Напоследок Минин призывал «по-товарищески и партийным путем» заставить Фрунзе лечиться.

В конце концов члены Политбюро чуть ли не силой заставили наркомвоенмора лечь под скальпель хирурга. Сталин волновался:

Мы совершенно не следим за драгоценным здоровьем наших лучших работников!

«Чувствую себя абсолютно здоровым»

Госпитализация нарушила планы военачальника. Ему, например, пришлось отказаться от приглашения посетить торжества в честь годовщины войны за независимость в Турции, которые готовились в московском посольстве.

Командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе выступает на митинге в Ташкенте, 1920 год

Фото: РИА Новости

В своем письме к жене Софье от 25 октября 1925 года, ставшем последним, Фрунзе сообщал, что следующим утром переезжает в Солдатенковскую (то есть Боткинскую) больницу.

«Я сейчас чувствую себя абсолютно здоровым, и даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции, — писал он. — Тем не менее оба консилиума постановили ее делать. Лично этим решением удовлетворен. Пусть уж раз навсегда разглядят хорошенько, что там есть, и попытаются наметить настоящее лечение»

Далее Фрунзе признавался, что не считает болезнь серьезной — иначе, мол, ему не становилось бы лучше после отдыха. Зимовать он по совету врачей планировал вместе с семьей в Ялте.

«С деньгами как-нибудь справлюсь, — обещал главный военный СССР жене, тоже испытывавшей проблемы со здоровьем. — Думаю, что зиму проживем».

Прощаясь с Софьей, Фрунзе желал ей поправляться и заверял: «Я настроен хорошо и совершенно спокоен».

Незадолго до операции к нему зашел повидаться старый товарищ Иосиф Гамбург — врач, с которым они вместе отбывали ссылку в Иркутской губернии.

«Он был расстроен и сказал мне, что не хотел бы ложиться на операционный стол, — вспоминал Гамбург. — Глаза его затуманились. Предчувствие чего-то непоправимого угнетало его»

Несмотря на нежелание считать свою болезнь чем-то серьезным, на случай неблагоприятного исхода Фрунзе просил Гамбурга передать в ЦК РКП(б) свою просьбу — похоронить его в Шуе, где командарм провел свои лучшие молодые годы на революционной работе.

«Я убеждал его отказаться от операции, поскольку мысль о ней его угнетает, — вспоминал большевик. — Но он отрицательно покачивал головой: мол, с этим уже решено. Ушел я из больницы в тот день с тяжелым чувством тревоги».

Михаил Фрунзе (третий справа) среди московских художников, 1 октября 1925 года

Фото: РИА Новости

27 октября 1925 года Фрунзе поступил в стационар.

Проведение операции доверили профессору Владимиру Розанову, который четырьмя годами ранее оперировал Сталина по поводу аппендицита, а затем доставал пулю из Ленина. Резать наркома начали после полудня 29 октября, однако с самого начала все пошло не по плану: наркоз не действовал, пациент долго не засыпал, и пришлось увеличить дозу хлороформа.

В итоге операция продлилась около 35 минут. Пробыв под наркозом чуть больше часа, Фрунзе пришел в себя и был перемещен в палату. Ближе к вечеру навестить больного прибыли Иосиф Сталин и Анастас Микоян. Но встретиться с соратником им не удалось: будущий вождь оставил трогательную записку, в которой обратился к Фрунзе словом «дружок», и посетовал, что хирург Розанов запретил посещение пациента.

На следующий день газеты написали, что операция прошла благополучно, «состояние здоровья Фрунзе вполне удовлетворительное». В заметках помещались и прогнозы врачей относительно сроков полного выздоровления — через две недели.

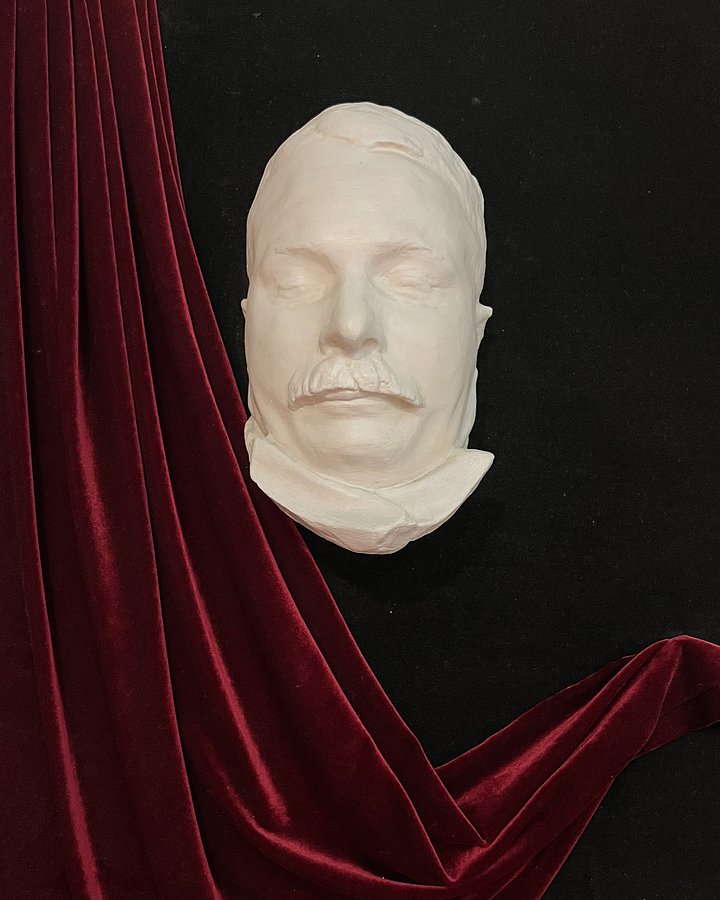

Но ранним утром 31 октября 1925 года Фрунзе неожиданно пожаловался на боли в сердце, потерял сознание и через 40 минут скончался. Сразу после кончины с его лица сделали гипсовый слепок — посмертную маску

Посмертная маска Фрунзе, хранящаяся в его доме-музее в Самаре

Вскрытие, как и в случае с Лениным, проводил профессор Алексей Абрикосов. По заключению патологоанатома, к моменту операции язва двенадцатиперстной кишки уже зарубцевалась, а боли были вызваны хроническим воспалительным процессом в брюшной полости, что являлось последствием давней операции по удалению аппендицита.

«Операция, предпринятая 29 октября 1925 года по поводу язвы двенадцатиперстной кишки, вызвала обострение имевшего место хронического воспалительного процесса, что повлекло за собой острый упадок сердечной деятельности», — написал Абрикосов.

Прощались с Фрунзе 3 ноября у Кремлевской стены — это была следующая по части помпезности и общественного резонанса похоронная церемония после ленинской. Речь Сталина, произнесенную возле усыпальницы военного министра, на следующий день напечатала газета «Правда»:

Мы потеряли одного из самых чистых, самых честных и самых бесстрашных революционеров нашего времени

Слова Сталина проясняют место Фрунзе в раннем СССР: «один из самых разумных строителей нашей страны», «один из самых любимых и уважаемых руководителей и создателей» Красной армии.

Траурная процессия с гробом Фрунзе, 3 ноября 1925 года

Фото: Vassily Ivanovich Saveliev / Wikimedia

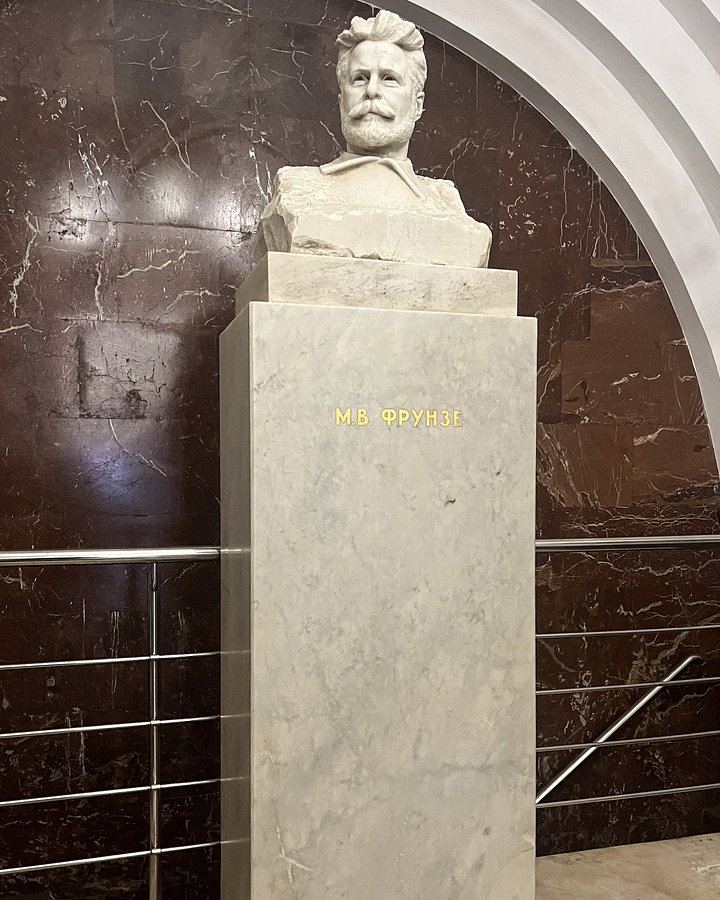

«Москва переполнена именем Фрунзе»

Из дневников современников видно, что советское общество было обескуражено, шокировано, раздавлено известием о судьбе знаменитого командарма. Никто не ехидничал, не выискивал недостатков в его биографии, — о нем говорили и писали только хорошее.

Чуть в другой плоскости сплетничала старая интеллигенция, у которой кончина Фрунзе не вызвала столь же пронзительных чувств. Они припомнили его грешки перед Россией: агитировал в армии во время Первой мировой войны, разлагал солдатские массы. Не преминули съязвить, что «поклонение телу» устроили в доме Дворянского собрания (после революции — Дом Союзов).

До 6 ноября включительно в траур погрузился Иваново-Вознесенск, где Фрунзе занимал руководящие посты в первые месяцы советской власти. Все эти дни не работали театры, не продавалось вино. Нескончаемой чередой шли траурные демонстрации и митинги. На центральной площади для всех желающих крутили бесплатное кино о полководце.

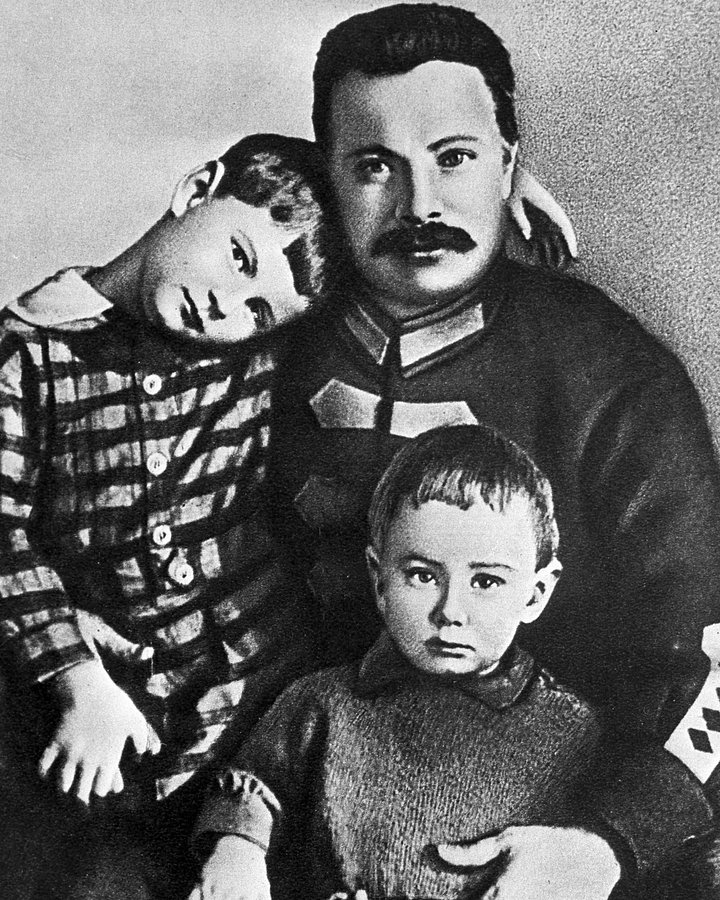

Михаил Фрунзе с супругой Софьей, 1917 год

В Москве в дни траура отменили занятия в школах и вузах, закрылись продовольственные магазины.

«Москва переполнена именем Фрунзе, его смертью, похоронами, — записала в своем дневнике Ольга Берберова. — О нем хорошо говорят все, кто знал и слышал о нем. И странные, почти невероятные комментарии о его болезни и смерти».

Между собой люди шептались, что Фрунзе уничтожили евреи.

А осенью 1925-го по московским кухням пошел гулять слух о причастности к смерти Фрунзе командарма Сталина. Будущий вождь еще не был в ореоле славы, он еще только вел борьбу за власть и, следовательно, казался советским людям не верховным божеством, а простым смертным

Среди сторонников версии о причастности Сталина был, например, писатель Всеволод Иванов — его версия дошла до широких масс благодаря дневникам Корнея Чуковского. Беглый секретарь вождя Борис Бажанов, прославившийся разоблачительными публикациями за границей, уверял, что Фрунзе сгубила излишняя амбициозность: якобы поэтому «русского Бонапарта» убрали сразу, а остальных военных оппозиционеров во главе с Михаилом Тухачевским — только в конце 1930-х.

Новым наркомвоенмором и председателем Реввоенсовета стал близкий к Сталину командующий войсками Московского военного округа Климент Ворошилов. Он усыновил детей своего предшественника (Софья Фрунзе скончалась менее чем через год после мужа — то ли от туберкулеза, то ли покончила с собой). Тимур Фрунзе стал летчиком-истребителем, погиб во время Великой Отечественной войны и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Дочь командарма Татьяна Фрунзе дожила до 2024 года и закончила свои дни в Москве. Ей было 103 года.

«Явная и грубая ошибка»

На смерть Фрунзе откликнулся писатель Борис Пильняк. В выпуске популярного литературного журнала «Новый мир» за май 1926 года, который редактировал нарком просвещения Анатолий Луначарский, появилась его «Повесть непогашенной луны», в которой прозрачно выводились обстоятельства кончины командарма, якобы отравленного хлороформом по распоряжению высшей власти. Автор посвятил ее своему другу, писателю и редактору журнала «Красная новь» Александру Воронскому.

По сюжету командарм Гаврилов, в котором легко угадывается Фрунзе, после лечения на Кавказе уже не мучается язвой и сомневается в необходимости ложиться под скальпель хирурга, однако «негорбящийся человек» (очевидно, аллюзия на Сталина) из «дома номер первый» заявляет ему, что операция состоится и он уже отдал соответствующий приказ.

«Мне мои врачи говорили, что операции мне делать не надо, и так все заживет, — в бессилии сокрушается командарм. — Я себя чувствую вполне здоровым, никакой операции не надо, не хочу»

Между собой лечащие врачи тоже шепчутся о ненужности хирургического вмешательства, хотя на консилиуме выдают обратное. Уже на операционном столе выясняется, что язва действительно зажила и операция бесцельна. Тем не менее Гаврилов умирает от передозировки хлороформа. Проститься с ним приезжает «негорбящийся человек».

Во вступлении к повести Пильняк счел нужным оговориться, что личность Гаврилова не имеет ничего общего с Фрунзе, поэтому не следует проводить аналогии между кончиной наркома и героя повествования.

Его уточнение, впрочем, привело к прямо противоположному. Уже в июньском номере «Нового мира» было опубликовано негодующее письмо Воронского, в котором он решительно открестился от посвящения ему повести, поскольку ему как коммунисту оно «в высокой степени оскорбительно и могло бы набросить тень» на его партийное имя.

«Повесть держит читателя в уверенности, что обстоятельства, при которых не стало командарма, героя повести, соответствуют действительным обстоятельствам и фактам, сопровождавшим смерть товарища Фрунзе, — спешит донести до аудитории Воронский. — Подобное изложение глубоко печального и трагического события является не только грубейшим искажением его, крайне оскорбительным для самой памяти Фрунзе, но и злостной клеветой на нашу партию ВКП(б)».

Реконструкция рабочего кабинета Фрунзе в доме, где он жил в 1919 году в Самаре во время командования армиями Восточного фронта

Фото: Дмитрий Окунев / «Лента.ру»

Ниже были помещены три строчки о том, что редакция в составе Анатолия Луначарского, Вячеслава Полонского и Ивана Степанова-Скворцова присоединяется к мнению Воронского и считает публикацию повести Пильняка в журнале «явной и грубой ошибкой». Тираж майского выпуска изъяли и уничтожили.

В 1926 и 1932 годах Пильняк побывал в Японии в качестве представителя советских писателей. В 1937-м ему припомнили эти поездки и объявили его японским шпионом. На допросах, где к нему, вероятно, применяли «особые методы», Пильняк объявил инициатором появления «Повести непогашенной луны» Воронского. Для обоих эта история с публикацией стала роковой: Пильняк и Воронский были расстреляны на полигоне «Коммунарка».