Истинность церковного учения

Средневековье, или эпоха феодализма, имело более сложный общественный строй. Феодалы, крупные землевладельцы, эксплуатировали крестьянство. Это были два класса с непримиримыми классовыми интересами. Но, кроме того, у феодалов между собой были сложные взаимоотношения подчинения и соподчинения. Вместе с тем в городах появились торговцы и ремесленники. Более сложные производственные отношения обусловили более сложный политический строй.

Если в древней Греции и Риме рабовладение удерживалось главным образом физическим насилием, то в условиях средневекового общественного строя особенно большое значение приобрела религия: во многих европейских государствах — христианство, а в других государствах — иные религии — магометанство (ислам), буддизм.

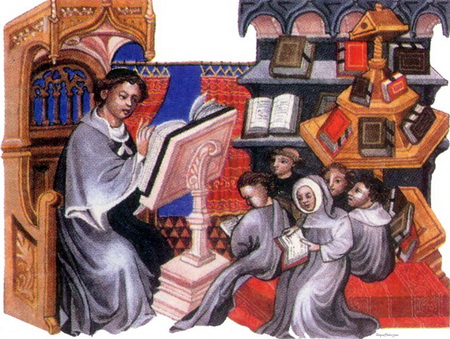

Церковь (аппарат религии) сосредоточила в своих руках все способы духовного воздействия на народные массы, в том числе и школьное воспитание. Хозяйственная и политическая жизнь потребовала распространения грамотности. Школы и возникают при церквах, монастырях, административных церковных центрах. За длительный период средневековья система учебно-воспитательных учреждений, содержание и методы обучения в них менялись, но типичное для средних веков оставалось.

В церковных приходах при церквах возникли церковноприходские школы. Учителями в них были служители культа. Учились дети крестьян. Главная задача такой школы — научить чтению церковных книг и заучить необходимые для богослужения молитвы и тексты священного писания. После обучения чтению обучали письму, затем счёту. Очень часто до обучения письму, а особенно до обучения счёту дело не доходило.

Более организованное и более приспособленное к церковным целям образование давалось в монастырских школах. Здесь учебную и воспитательную работу поручали наиболее грамотному и образованному монаху, который становился как бы специалистом-педагогом.

В монастырских школах учились дети крестьян и ремесленников. Большая часть учеников жила в общежитиях монастырей (в интернатах); это ученики, предназначенные в дальнейшем к монашеской жизни. Некоторая часть учеников была приходящей. Они жили вне стен монастыря (экстерны).

Третьим типом средневековой школы являлись епископальные училища.

В средневековых школах основной целью было воспитать покорность, безропотное подчинение насилию, трудолюбие, смирение, воздержание, т. е. самоограничение в пище, одежде, жилище, беспрекословную веру в истинность церковного учения. Все эти качества признавались богоугодными и якобы они обеспечивали счастливую, вечную жизнь в «царстве небесном».

Умственное воспитание (образование) было ограничено изучением священного писания. Считалось, что в священном писании содержатся ответы на все вопросы, в нём находится «вся и всякая истина».

Физическое воспитание детей низших классов почти отсутствовало. Большое место занимало воспитание в духе аскетизма. Древнегреческий культ красоты человеческого тела был объявлен языческим и греховным. Выдвигалось требование «умерщвления тела», так как тело считалось темницей (тюрьмой) души.

Эстетическое воспитание занимало значительное место, но было также подчинено церковным целям. Обучали церковному пению, живописи — всё это получило развитие, но было окрашено в своеобразные религиозные тона.

Другое воспитание в средневековье давалось детям светских феодалов. Оно называлось рыцарским воспитанием. Рыцарям, особенно позднего средневековья, нужна была и большая грамотность, и более высокое воспитание, и, главное, военная подготовка.

Мальчики феодалов с семилетнего возраста отдавались на воспитание в семью высшего феодала — сюзерена. Ребёнок сначала воспитывался на женской половине. Его приучали к изысканному феодальному быту, изысканным манерам, вежливости, обучали грамоте, письму и счёту.

По достижении 14 лет юношу переводили в покои феодала, и он зачислялся в телохранители главного рыцаря. В этой должности юноша должен был овладеть семью «рыцарскими добродетелями»: ездить верхом, владеть копьём, фехтовать, охотиться, плавать, играть в шашки, сочинять стихи и перекладывать их в музыку.

К 21 году всё это должно быть усвоено в совершенстве, и только после этого телохранитель мог быть посвящён в рыцари.

Таким образом, и средневековое воспитание было обусловлено политикой и общественным феодальным строем, служило интересам господствующего класса.